- PÉRIDOTS

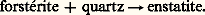

- PÉRIDOTSLes péridots tiennent une place essentielle dans la minéralogie du manteau terrestre (péridotites) et dans les phénomènes liés au volcanisme basique (basaltes). Ce sont, dans leur immense majorité, des nésosilicates de fer et de magnésium (olivines), mais des minéraux plus rares, contenant, en proportions variables, du nickel, du manganèse, du plomb, du calcium, font aussi partie de cette famille, ainsi qu’un grand nombre de silicates dont on a réussi la synthèse. Tous ces minéraux se caractérisent par une densité élevée, par une symétrie orthorhombique et par l’existence de nombreux types de solutions solides. Stables à haute température, les péridots sont très fragiles dans les conditions de surface et se transforment aisément en produits hydratés.Structure et principaux typesLa structure du péridot magnésien (forstérite) consiste en des tétraèdres [Si4] n’ayant aucun sommet commun (nésosilicates), qui sont réunis par des ions Mg2+ situés eux-mêmes aux centres d’octaèdres [Mg6], ce qui correspond à la formule Mg2Si4. Tous les atomes d’oxygène sont disposés dans des plans parallèles au clivage (100), et ils ont un arrangement très proche de l’empilement hexagonal compact (fig. 1). La symétrie est orthorhombique, car les tétraèdres pointent alternativement vers le haut et le bas, et les atomes de magnésium occupent deux types de site cristallographiquement différents. La structure est analogue pour tous les composés de formule générale M2Si4, dans laquelle M représente un cation divalent susceptible de posséder la coordinence 6. On peut également, dans cette structure, remplacer Si par Ge, et même O par S, alors que le remplacement de Si par Al ou Fe3+ est pratiquement impossible.Les olivines , qui tirent leur nom de leur coloration jaune verdâtre (exploitées dans les variétés gemmes), constituent une série continue entre le pôle magnésien Mg2Si4 et le pôle ferrifère Fe2Si4. Les pétrographes y distinguent, suivant les valeurs croissantes du rapport Fe/Fe + Mg: forstérite (0-10), chrysolite (10-30), hyalosidérite (30-50), hortonolite (50-70), ferrohortonolite (70-90) et fayalite (90-100). Il s’agit d’un exemple typique de série isomorphe, dans laquelle les propriétés physiques varient linéairement en fonction du taux de substitution. La différence de rayon ionique (Mg = 0,066 nm, Fe = 0,075 nm) est assez faible pour permettre une solution solide idéale (la chaleur de mélange est nulle), mais assez sensible pour entraîner des modifications de la maille et de la cohésion (dureté, chaleur de formation). Les différences de poids atomique (Mg = 24, Fe = 56) entraînent, par contre, un effet inverse sur la densité, ainsi que sur les propriétés optiques (cf. tableau). Cristaux rares, parfois centimétriques, prismes plus ou moins aplatis. Généralement en agrégats, masses grenues ou en grains disséminés. Cassure conchoïdale. Couleur vert olive, jaune, brunâtre. On désigne sous le nom de péridot les qualités transparentes utilisées comme gemmes. La forstérite est rare, couleur gris, la fayalite, exceptionnelle en cristaux, est noir verdâtre à noir. Dans les olivines naturelles, on rencontre, en petites quantités, Ca (de 10 à 100 ppm), Mn, Cr (100 à 500 ppm) et surtout Ni (1 000 à 5 000 ppm). Ces éléments étrangers n’entraînent que de faibles écarts par rapport au système Mg2Si4-Fe2Si4 et l’on peut déterminer, par les rayons X ou les méthodes optiques, la composition de ces minéraux avec une précision de 2 à 3 p. 100, ce qui est assez exceptionnel en pétrographie.Il existe aussi des séries continues entre la fayalite et la téphroïte Mn2Si4(Mn = 0,080 nm), et entre la forstérite et le composé Ni2Si4 (Ni = 0,069 nm). La monticellite CaMgSi4 est, par contre, un minéral bien défini, dans lequel les atomes Ca et Mg sont en proportions identiques. Tous ces minéraux sont extrêmement rares, mais ont donné lieu à de nombreuses études expérimentales. On peut en rapprocher les calcio-olivines Ca2Si4, qui sont des constituants importants des ciments (silicate dicalcique), alors que dans les laitiers métallurgiques apparaît la kirschstéinite CaFeSi4, isomorphe de la monticellite.Conditions de stabilitéLa fusion des olivines a lieu à des températures d’autant plus élevées que la teneur en magnésium est plus forte, mais la fusion des termes intermédiaires s’accompagne de la séparation entre un liquide enrichi en fer et un solide enrichi en magnésium (fig. 2). L’olivine nickélifère fond à 1 620 0C et, dans les mélanges contenant cet élément, le nickel se substitue au fer dans les premiers stades de cristallisation, en raison d’un effet de compétition. Dans le cas des olivines calciques, on observe plusieurs changements de phase entre 600 et 1 400 0C, alors que, sous des pressions très élevées, les olivines naturelles peuvent prendre la structure «spinelle» et la symétrie cubique. Cette transformation, qui a lieu vers 5 憐 109 GPa pour la fayalite et vers 15 憐 109 GPa pour la forstérite, s’accompagne d’une augmentation de densité d’environ 10 p. 100. On explique ainsi, au moins en partie, les anomalies dans la propagation des ondes sismiques entre 400 et 900 km de profondeur.Dans les systèmes Si2-MO, les péridots se transforment en général en pyroxènes, aux teneurs élevées en silice, par des réactions du type:

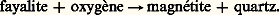

Cependant, au moins à basse pression, la fayalite peut coexister avec le quartz. Par contre, elle est sensible aux conditions d’oxydoréduction, et peut donner la réaction:

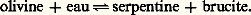

Cependant, au moins à basse pression, la fayalite peut coexister avec le quartz. Par contre, elle est sensible aux conditions d’oxydoréduction, et peut donner la réaction: En présence d’eau, les olivines sont stables au-dessus de 500 0C pour des pressions de 50 à 500 GPa, ce qui fournit d’ailleurs une méthode de synthèse assez commode. Aux basses pressions, on observe des réactions du type:

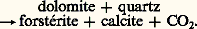

En présence d’eau, les olivines sont stables au-dessus de 500 0C pour des pressions de 50 à 500 GPa, ce qui fournit d’ailleurs une méthode de synthèse assez commode. Aux basses pressions, on observe des réactions du type: La température d’équilibre est d’environ 400 0C pour la forstérite et 300 0C pour la fayalite. Dans les conditions régnant à la surface du globe, l’altération des olivines donne en général des associations complexes de minéraux variés. La « serpentinisation » correspond à l’apparition de serpentines, mais aussi de talc, de montmorillonites et de carbonates. L’iddingsite , longtemps considérécomme un véritable minéral, est en fait une association épitaxique de silice, de goethite et de chlorite, orientée suivant le réseau initial du péridot. Dans la plupart des cas, le lessivage des olivines entraîne une importante élimination de Mg et Si ainsi qu’une concentration résiduelle de Fe, Cr et Ni qui peut amener la constitution de gisements exploitables (nickel de Nouvelle-Calédonie).Conditions de gisementsDans les roches ultrabasiques, on trouve des olivines très magnésiennes (de 10 à 15 p. 100 de fayalite), remarquablement voisines de celles des météorites. On observe fréquemment dans les olivines des péridotites profondes une structure lamellaire, qui prend parfois les caractères de véritables macles mécaniques. Ce critère peut permettre de distinguer, dans les basaltes, les cristaux arrachés au manteau de ceux qui résultent de la cristallisation propre du magma, dont les compositions sont d’ailleurs en général plus riches en fer (de 20 à 50 p. 100 de fayalite). Les olivines des roches volcaniques ont tendance à être zonées, avec un noyau plus magnésien, conformément aux courbes de cristallisation, mais le plus souvent les variations sont minimes en raison des faibles écarts de température qui séparent le solidus et le liquidus des basaltes. La fayalite n’est connue que dans les roches alcalines sodiques; elle voisine avec le quartz dans certains granites ou rhyolites.La forstérite apparaît dans le métamorphisme intense des dolomies siliceuses, suivant la réaction:

La température d’équilibre est d’environ 400 0C pour la forstérite et 300 0C pour la fayalite. Dans les conditions régnant à la surface du globe, l’altération des olivines donne en général des associations complexes de minéraux variés. La « serpentinisation » correspond à l’apparition de serpentines, mais aussi de talc, de montmorillonites et de carbonates. L’iddingsite , longtemps considérécomme un véritable minéral, est en fait une association épitaxique de silice, de goethite et de chlorite, orientée suivant le réseau initial du péridot. Dans la plupart des cas, le lessivage des olivines entraîne une importante élimination de Mg et Si ainsi qu’une concentration résiduelle de Fe, Cr et Ni qui peut amener la constitution de gisements exploitables (nickel de Nouvelle-Calédonie).Conditions de gisementsDans les roches ultrabasiques, on trouve des olivines très magnésiennes (de 10 à 15 p. 100 de fayalite), remarquablement voisines de celles des météorites. On observe fréquemment dans les olivines des péridotites profondes une structure lamellaire, qui prend parfois les caractères de véritables macles mécaniques. Ce critère peut permettre de distinguer, dans les basaltes, les cristaux arrachés au manteau de ceux qui résultent de la cristallisation propre du magma, dont les compositions sont d’ailleurs en général plus riches en fer (de 20 à 50 p. 100 de fayalite). Les olivines des roches volcaniques ont tendance à être zonées, avec un noyau plus magnésien, conformément aux courbes de cristallisation, mais le plus souvent les variations sont minimes en raison des faibles écarts de température qui séparent le solidus et le liquidus des basaltes. La fayalite n’est connue que dans les roches alcalines sodiques; elle voisine avec le quartz dans certains granites ou rhyolites.La forstérite apparaît dans le métamorphisme intense des dolomies siliceuses, suivant la réaction: La fayalite se développe d’une manière analogue dans des niveaux riches en fer (latérites), ainsi que les péridots manganifères ou plombifères dans d’anciens minerais de ces éléments. Dans l’évolution des roches basiques, les olivines réagissent avec les plagioclases en s’entourant de couronnes successives de pyroxènes, puis d’amphiboles, associées ou non à des grenats. La monticellite est surtout caractéristique de certains skarns.

La fayalite se développe d’une manière analogue dans des niveaux riches en fer (latérites), ainsi que les péridots manganifères ou plombifères dans d’anciens minerais de ces éléments. Dans l’évolution des roches basiques, les olivines réagissent avec les plagioclases en s’entourant de couronnes successives de pyroxènes, puis d’amphiboles, associées ou non à des grenats. La monticellite est surtout caractéristique de certains skarns.

Encyclopédie Universelle. 2012.